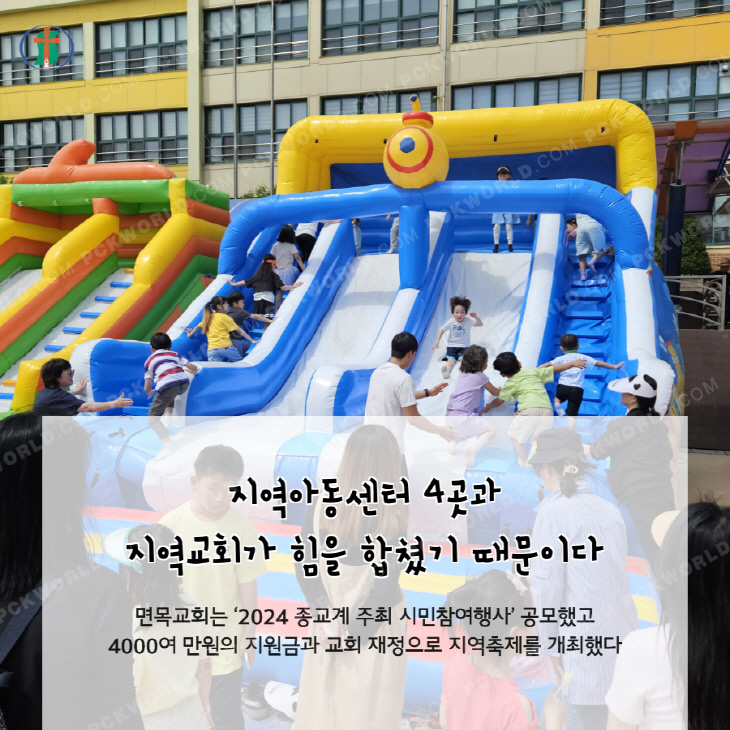

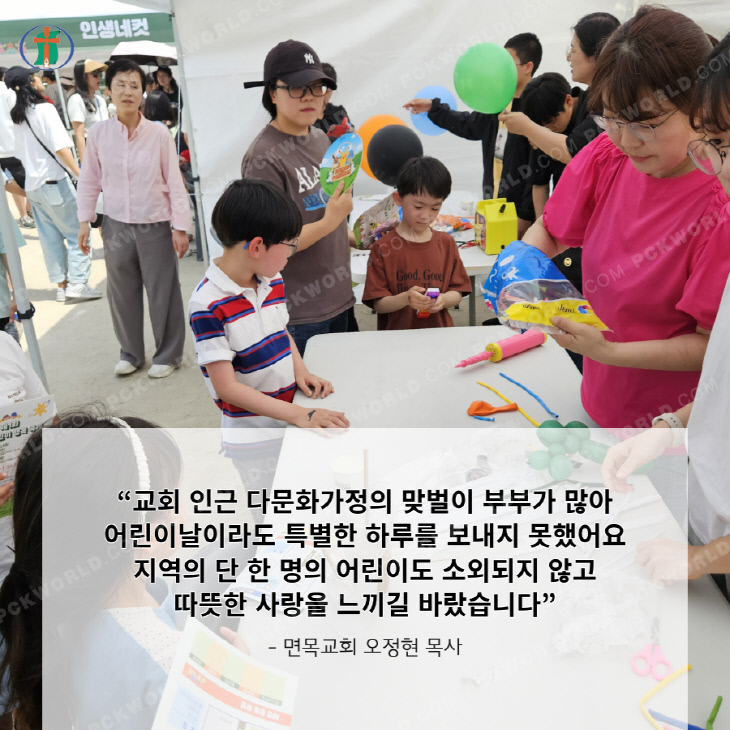

[ м•„лҰ„лӢӨмҡҙм„ёмғҒ ] мӢңк°ҒмһҘм• мқё м•јкө¬ ліҙкёүм—җ м•һмһҘм„ңлҠ” мӢӨлЎңм•”мӢңк°ҒмһҘм• мқёліөм§ҖкҙҖ

|

||

| в–І м§ҖлӮң 15мқј мһҗмӣҗлҙүмӮ¬мһҗл“Өмқҳ лҸ„мӣҖмқ„ л°ӣм•„ мһҘкө°лҙүк·јлҰ°кіөмӣҗмңјлЎң н–Ҙн•ҳлҠ” мқҙл“Өмқҳ л°ңкұёмқҢмқҙ к°ҖліҚлӢӨ. кё°лӢӨл ёлҚҳ м•јкө¬лҘј н• мӢңк°„мқҙкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. | ||

"мҳӨлҠҳмқҖ нғҖкІ© м—°мҠөмқёк°Җмҡ”? мҲҳ비 м—°мҠөмқёк°Җмҡ”? мҡ°лҰ¬ кІҢмһ„н•ҙм•јмЈ !"

мҠӨмҠ№мқҳлӮ мқҙлҚҳ м§ҖлӮң 15мқј мҳӨнӣ„ 1мӢң 30분, мӢӨлЎңм•”мӢңк°ҒмһҘм• мқёліөм§ҖкҙҖ(кҙҖмһҘ:к№ҖлҜёкІҪ)м—җм„ң мһҘкө°лҙүк·јлҰ°кіөмӣҗмңјлЎң н–Ҙн•ҳлҠ” лІ„мҠӨм—җ лӘёмқ„ мӢӨм—ҲлӢӨ. м•јкө¬лҘј мӮ¬лһ‘н•ҳлҠ” 5лӘ…мқҳ мӢңк°ҒмһҘм• мқёкіј мІҙмңЎм§ҖлҸ„мһҗ л°Ҹ мһҗмӣҗлҙүмӮ¬мһҗ 8лӘ…мқҙ мҳӨлҠҳмқҳ м·Ёмһ¬мӣҗл“ӨмқҙлӢӨ.

мӢӨлЎңм•”мӢңк°ҒмһҘм• мқёліөм§ҖкҙҖмқҖ м§ҖлӮң 2011л…„ мІҳмқҢ мӢңк°ҒмһҘм• мқё м•јкө¬көҗмӢӨмқ„ к°ңм„Өн•ҳкі мӢңк°ҒмһҘм• мқё м•јкө¬ ліҙкёүм—җ м•һмһҘм„ңкі мһҲлҠ” лҢҖн‘ңм Ғмқё кё°кҙҖмқҙлӢӨ. мҡ°лҰ¬лӮҳлқјм—җм„ңлҠ” мӢӨлЎңм•” м•јкө¬көҗмӢӨмқҙ кұ°мқҳ мң мқјн•ҳлӢӨкі н•ҙлҸ„ кіјм–ёмқҙ м•„лӢҲлӢӨ. мһҗмІҙ мІӯл°ұм „ мҷём—җлҠ” м •мӢқ кІҢмһ„мқ„ н• мҲҳ мһҲлҠ” мғҒлҢҖнҢҖмқҙ м—Ҷкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ.

"OOO м”ЁлҸ„ л©°м№ м „ кі„лӢЁм—җм„ң л„ҳм–ҙмЎҢлӢӨкі н•ҳлҚҳлҚ° мҳӨлҠҳ лӘ»мҳӨкІ л„Ө. мҡ”мҰҳ лӢӨл“Ө мҷң мқҙл ҮкІҢ кІ°м„қмңЁмқҙ лҶ’мқҖкұ°м—җмҡ”?" "мһҗмӣҗлҙүмӮ¬ м„ мғқлӢҳл“ӨлҸ„ н•Ёк»ҳ лӣ°м…”м•јмЈ ! м§ҖкёҲк№Ңм§Җ 5лӘ…мқёлҚ° н•ң лӘ…мқҙ лҚ” мҷ”мңјл©ҙ мўӢкІ лӢӨ."

лІ„мҠӨ м•Ҳ лҢҖнҷ”мқҳ мЈјм ңлҠ” н•ңл§Ҳл””лЎң 'кіјм—° мҳӨлҠҳ кІҢмһ„мқ„ н• мҲҳ мһҲмқ„к№Ң м—Ҷмқ„к№Ң'лӢӨ. к·ёл§ҢнҒј мқјмЈјмқјм—җ н•ң лІҲ мһҲлҠ” м•јкө¬ мӢңк°„мқ„ кё°лӢӨлҰ¬кі мһҲлӢӨлҠ” м–ҳкё°лӢӨ. 충주м„ұмӢ¬н•ҷкөҗлҘј лӘЁнӢ°лёҢлЎң н•ң мҳҒнҷ” 'кёҖлҹ¬лёҢ'м—җм„ң мІӯк°ҒмһҘм• мқёл“Өмқҳ м•јкө¬лҠ” мҶҢк°ңлҗң м Ғмқҙ мһҲм§Җл§Ң мӢңк°ҒмһҘм• мқёл“Өмқҳ м•јкө¬лҠ” м•„м§Ғ мҡ°лҰ¬лӮҳлқјм—җм„ң мғқмҶҢн•ң кІғмқҙ мӮ¬мӢӨмқҙлӢӨ. к·ёл“Өмқҳ м•јкө¬к°Җ л¬ҙмІҷ к¶ҒкёҲн–ҲлӢӨ.

к°„лӢЁн•ң мҠӨнҠёл Ҳм№ӯмқ„ л§Ҳм№ҳкі мқҙм–ҙ진 нғҖкІ© м—°мҠө мӢңк°„, мІҙмңЎм§ҖлҸ„мһҗмқё ліөм§ҖкҙҖ м§Ғмӣҗ м •мһҗмқө м”Ёк°Җ нҲ¬мҲҳ л§Ҳмҡҙл“ңм—җ м„°лӢӨ. 1964л…„ лҜёкөӯм—җм„ң кі м•Ҳлҗң мӢңк°ҒмһҘм• мқё м•јкө¬лҠ” мқјл°ҳ м•јкө¬мҷҖ лЈ°мқҙ л§Һмқҙ лӢӨлҘҙлӢӨ. к°ҖмһҘ нҒ° м°ЁмқҙлҠ” нҲ¬мҲҳмҷҖ нғҖмһҗк°Җ к°ҷмқҖ нҺёмқҙлқјлҠ” м җ. м–ҙл””к№Ңм§ҖлӮҳ мһҳ м№ мҲҳ мһҲлҸ„лЎқ лҚҳм§ҖлҠ” кІғмқҙ нҲ¬мҲҳмқҳ мһ„л¬ҙмқҙкё° л•Ңл¬ём—җ нҲ¬мҲҳмҷҖ нҸ¬мҲҳлҠ” мӢңк°ҒмһҘм• мқёмқҙ м•„лӢҢ м •м•Ҳмқё(жӯЈзңјдәә)мқҙ л§Ўм•„м•ј н•ңлӢӨ.

|

||

| в–І "мӣҖм§ҒмқҙлҠ” кіөмқ„ нғҖкІ©н• л•Ңмқҳ мҫҢк°җмқҙ л„Ҳл¬ҙ мўӢлӢӨ"лҠ” мҳӨмӣҗнқ¬ м”Ё(еҸі)лҠ” 5мқҙлӢқмңјлЎң 진н–үлҗң мқҙлӮ кІҪкё°м—җм„ң 1нҡҢм—җл§Ң 2м•ҲнғҖ 2нғҖм җмқ„ мҳ¬л ёлӢӨ. | ||

лҳҗн•ң м•ҲлҢҖлҘј м°©мҡ©н•ҳл©ҙ лҲ„кө¬лӮҳ мӢңк°ҒмһҘм• мқё м•јкө¬м—җ м°ём—¬н• мҲҳ мһҲлӢӨ. нҲ¬мҲҳмҷҖ нҸ¬мҲҳлҘј м ңмҷён•ҳкі н•ң нҢҖлӢ№ мөңмҶҢ 3лӘ…л§Ң мһҲмңјл©ҙ кІҪкё°к°Җ к°ҖлҠҘн•ңлҚ° мқҙлӮ мқҖ мһҗмӣҗлҙүмӮ¬мһҗ н•ң лӘ…мқҙ м•ҲлҢҖлҘј лҒјкі л¶ҖмЎұн•ң мқёмӣҗмҲҳлҘј мұ„мӣ лӢӨ. лҢҖн•ҷмғқ мһҗмӣҗлҙүмӮ¬мһҗл“Ө мӨ‘м—” лӢЁмҲңнһҲ н•ҷм җ мқҙмҲҳлҘј мң„н•ҙ мҷ”лӢӨк°Җ кі„мҶҚ лҙүмӮ¬лҘј мқҙм–ҙк°ҖлҠ” кІҪмҡ°лҸ„ мһҲлӢӨкі н•ңлӢӨ. нҸ¬мҲҳлҘј л§Ўкі мһҲлҠ” л°•м •мҲҳ м”Ё(31м„ё)лҠ” "лҳ‘к°ҷмқҙ м•јкө¬лҘј мҰҗкёё мҲҳ мһҲлҸ„лЎқ лЈ°мқ„ ліҖкІҪн•ҙм„ң л§Ңл“ кІғмңјлЎң м•Ңкі мһҲлӢӨ. м•јкө¬лҘј нҶөн•ҙ к°ҷмқҖ н–үліөмқ„ лҠҗлҒјм…Ёмңјл©ҙ мўӢкІ лӢӨ"кі лҙүмӮ¬м—җ м°ём—¬н•ҳлҠ” мҶҢк°җмқ„ л°қнҳ”лӢӨ.

"м…Ӣ, л Ҳл””-кі ! лҡң-лҡң-лҡң-лҡң."

мқјл°ҳ м•јкө¬кіө 2~3л°° нҒ¬кё°мқё 'Beep Ball(мӢңк°ҒмһҘм• мқё м•јкө¬мқҳ кіөмқёкө¬)'мқҙ нҲ¬мҲҳм—җ мҶҗм—җм„ң л– лӮҳлҠ” мҲңк°„, лӘЁл‘җмқҳ мІӯк°Ғмқҙ мқјм ңнһҲ "лҡң-лҡң-лҡң-лҡң" мҶҢлҰ¬к°Җ лӮҳлҠ” кіөмңјлЎң н–Ҙн–ҲлӢӨ. 'SILOAM'мқҙлқјкі м“°мқё мң лӢҲнҸјмқҖ м§ҖлӮңн•ҙ кі м–‘мӣҗлҚ”мҠӨм—җм„ң кё°л¶Җн•ҙмӨҖ кІғмңјлЎң мқҙлӮ мІҳмқҢ м°ём—¬н•ң к°•мқёмІ м”Ё(48м„ё)мҷҖ мһҗмӣҗлҙүмӮ¬мһҗлҘј м ңмҷён•ҳкі лӘЁл‘җ мғҲн•ҳм–Җ мң лӢҲнҸјмқ„ м°©мҡ©н–ҲлӢӨ.

мӮјм„ұлқјмқҙмҳЁмҰҲмқҳ нҢ¬мқҙлқјлҠ” к°• м”ЁлҠ” "мҳӨлҠҳ мІҳмқҢ н•ҙлҙӨлҠ”лҚ° мҶҢлҰ¬лҘј л“Јкі н•ҙліҙлӢҲ н• мҲҳ мһҲмқ„ кІғ к°ҷлӢӨ"л©° "축кө¬лҠ” мҠӨн”јл“ңк°Җ л№Ёлқјм„ң лӘЁлҘҙкІ м§Җл§Ң м•јкө¬лҠ” ліҙмқҙм§Җ м•Ҡм•„лҸ„ м—°мғҒмқҙ лҗңлӢӨ. лӢӨлҘё мҠӨнҸ¬мё ліҙлӢӨлҠ” мқҙн•ҙн•ҳкё° мү¬мҡё кІғ к°ҷм•„м„ң м°ём—¬н–ҲлӢӨ"кі л§җн–ҲлӢӨ.

|

||

| в–І мқҙл“Өмқҳ м•јкө¬лҠ” нҠ№лі„н•ҳлӢӨ. мҠ№нҢЁк°Җ мӨ‘мҡ”м№ҳ м•ҠлӢӨ. "н•Ёк»ҳ лӣ°лҠ” кІғ"м—җ лҚ” нҒ° мқҳлҜёк°Җ мһҲлӢӨ. | ||

3лЈЁмҲҳмқё мҳӨмӣҗнқ¬ м”Ё(52м„ё) м—ӯмӢң мӮјм„ұлқјмқҙмҳЁмҰҲмқҳ нҢ¬мқҙлӢӨ. 2л…„м§ё м•јкө¬лҘј н•ҳкі мһҲлӢӨлҠ” мҳӨ м”ЁлҠ” "'м„ңмһҲлҠ” кіө'мқҙ м•„лӢҲлқј 'мӣҖм§ҒмқҙлҠ” кіө'мқ„ нғҖкІ©н• л•Ң к·ё мҫҢк°җмқҙ л„Ҳл¬ҙ мўӢлӢӨ. мӣҖм§ҒмқҙлҠ” кіөмқ„ нғҖкІ©н•ҳл©ҙм„ң к°җк°Ғмқ„ н…ҢмҠӨнҠён• мҲҳ мһҲкі мҲҳл№„н• л•ҢлҸ„ м„ңмһҲлҠ” кіөмқ„ мһЎлҠ” кІғмқҙ м•„лӢҲлқј мӣҖм§ҒмқҙлҠ” кіөмқ„ мһЎлҠ”лӢӨ"кі м•јкө¬к°Җ мўӢмқҖ мқҙмң лҘј м„ӨлӘ…н–ҲлӢӨ. мҡ”мҰҳ нғҖкІ©к°җмқҙ н•ңм°Ҫ л¬јмҳӨлҘё к·ёлҠ” 5мқҙлӢқмңјлЎң 진н–үлҗң мқҙлӮ кІҪкё°м—җм„ң 1нҡҢм—җл§Ң 2м•ҲнғҖ 2нғҖм җмқ„ мҳ¬л ёлӢӨ.

1973л…„мғқмқё н‘ңкё°мІ м”Ёмқҳ нҸ¬м§Җм…ҳмқҖ мң кІ©мҲҳлӢӨ. м–ҙлҰ° м•„мқҙлҘј кө¬н•ҳлӢӨ мһ…мқҖ мӮ¬кі мқҳ мҳҒн–ҘмңјлЎң м§ҖлӮң 2003л…„ мӨ‘лҸ„ мӢӨлӘ…н•ң к·ёлҠ” мӣҢлӮҷм—җ мҡҙлҸҷ л§ӨлӢҲм•„лӢӨ. мӮ¬кі м „ н”„лЎңліөм„ңл“Өмқҳ мҠӨнҢҢл§Ғ мғҒлҢҖлЎң мқјн–ҲлҚҳ к·ёлҠ” м§ҖкёҲлҸ„ л§Өмқј 9мӢңл¶Җн„° 3мӢңк№Ңм§Җ ліөм§ҖкҙҖ мІҙл ҘлӢЁл ЁмӢӨм—җм„ң лҹ°лӢқлЁёмӢ кіј мӣЁмқҙнҠё нҠёл ҲмқҙлӢқмқ„ н•ңлӢӨкі н–ҲлӢӨ.

"к·јмңЎмқ„ нӮӨмҡ°л Өкі мҡҙлҸҷн•ҳлҠ” кІғмқҖ м•„лӢҲм—җмҡ”. мһҗкё° лӘёмқ„ лҪҗлӮҙкё° мң„н•ҙм„ңк°Җ м•„лӢҲлқј лӮҳ мһҗмӢ мқҳ н•ңкі„лҘј к·№ліөн•ҳкё° мң„н•ЁмқҙмЈ . мҡ°лҰ¬ лӢЁмһҘлӢҳмқҙ лҠҳ мҡҙлҸҷмқҖ м•ҪмһҗлҘј ліҙнҳён•ҳкё° мң„н•ҙм„ң н•ҳлҠ” кІғмқҙлқјкі н–ҲлҠ”лҚ° мӢңк°ҒмһҘм• мқёмқҙ лҗҳкі ліҙлӢҲ к·ё л§җмқҙ л§һлҚ”лқјкө¬мҡ”." н•Ёк»ҳ м–ҙмҡёл Ө м•јкө¬н•ҳкі м„ңлЎң лҢҖнҷ”н•ҳлҠ” мқҙ мӢңк°„мқҙ м ңмқј мўӢлӢӨлҠ” к·ёк°Җ л§җн–ҲлӢӨ. "м§ҖкёҲмқҖ м ңк°Җ м ңмқј н–үліөн•ҙмҡ”. н•ҳлӮҳлӢҳмқҙ кі„мӢңлӢҲк№Ңмҡ”."

мӢңк°ҒмһҘм• мқёл“Өмқҳ м•јкө¬м—җм„ң к°ҖмһҘ мӨ‘мҡ”н•ң кІғмқҖ м„ңлЎңлҘј н–Ҙн•ң 'л°°л Ө'лӢӨ. мҠ№нҢЁлҠ” мӨ‘мҡ”м№ҳ м•ҠлӢӨ. кіөкіј лІ мқҙмҠӨм—җм„ң лӮҳлҠ” мҶҢлҰ¬лҘј мһҳ л“Јкі нғҖкІ©кіј мҲҳ비, мЈјлЈЁм—җ м„ұкіөн•ҳкё°лҘј м„ңлЎң мқ‘мӣҗн•ҳл©° кІҪкё° мһҗмІҙлҘј мҰҗкё°лҠ” кІғмқҙлӢӨ.

мӢӨлЎңм•”мӢңк°ҒмһҘм• мқёліөм§ҖнҡҢ мқҙмӮ¬мһҘ к№Җм„ нғң лӘ©мӮ¬лҠ” "мҳӣлӮ м—җлҠ” мӢңк°ҒмһҘм• мқёл“Өмқҙ м•„л¬ҙ кІғлҸ„ лӘ»н•ҳлҠ” кІғмңјлЎң мқёмӢқлҗҗм§Җл§Ң м§ҖкёҲмқҖ мӢңлҢҖк°Җ л§Һмқҙ ліҖн–ҲлӢӨ. м•јкө¬ лҝҗ м•„лӢҲлқј кҝҲкіј мқҳм§Җл§Ң мһҲмңјл©ҙ лӘ»н• кІғмқҙ н•ҳлӮҳлҸ„ м—ҶлӢӨ"л©ҙм„ң "м–ҙл ӨмӣҖмқ„ к·№ліөн•ҳкі лӮҳм•„к°Җл©ҙ л°ҳл“ңмӢң м„ұкіөмқҳ мғҲ м•„м№Ёмқҙ л°қм•„мҳЁлӢӨлҠ” мӮ¬мӢӨмқ„ лӘЁл‘җк°Җ кё°м–өн–Ҳмңјл©ҙ мўӢкІ лӢӨ"кі м „н–ҲлӢӨ.

# мӢңк°ҒмһҘм• мқё м•јкө¬лҠ”…

|

||

| в–І "лҡң-лҡң-лҡң-лҡң" 비프мқҢмқҙ лӮҳлҠ” кіө. мқјл°ҳ м•јкө¬кіөмқҳ 2-3л°° нҒ¬кё°лӢӨ. | ||

лҜёкөӯм—җлҠ” мғҒлҢҖм ҒмңјлЎң мӢңк°ҒмһҘм• мқё м•јкө¬к°Җ нҷңм„ұнҷ”лҸјмһҲлҠ” нҺёмқҙлӢӨ. м§ҖлӮңн•ҙ 7мӣ” 28мқј~8мӣ” 4мқј лҜёкөӯ мЎ°м§Җм•„мЈј мҪңлҹјлІ„мҠӨм—җм„ң м—ҙлҰ° мӣ”л“ңмӢңлҰ¬мҰҲм—җлҠ” 241лӘ…мқҳ мӢңк°ҒмһҘм• мқё м„ мҲҳмҷҖ 204лӘ…мқҳ мһҗмӣҗлҙүмӮ¬мһҗк°Җ м°ём—¬н–ҲлҠ”лҚ° лҢҖл¶Җ분мқҙ лҜёкөӯмқҳ лҸ„мӢң нҢҖмқҙм—Ҳкі м•„мӢңм•„м—җм„ңлҠ” м•јкө¬ м—ҙкё°к°Җ лҶ’мқҖ лҢҖл§Ңм—җм„ң 1нҢҖмқҙ м°ёк°Җн–ҲлӢӨкі н•ңлӢӨ.

мҡ°лҰ¬лӮҳлқјм—җм„ңлҸ„ м•јкө¬лҠ” н”„лЎң мў…лӘ© мӨ‘ к°ҖмһҘ лҶ’мқҖ мқёкё°лҘј мһҗлһ‘н•ҳкі мһҲм§Җл§Ң м•„м§Ғк№Ңм§Җ мӢңк°ҒмһҘм• мқё м•јкө¬лҠ” ліҙкёү лӢЁкі„м—җ к·ём№ҳкі мһҲлӢӨ. мқҢн–ҘмһҘм№ҳк°Җ нҸ¬н•Ёлҗң мӢңк°ҒмһҘм• мқё м•јкө¬кіөмқҖ к°ңлӢ№ 3л§Ң7000мӣҗмқёлҚ° кі мһҘмңјлЎң мҶҢлҰ¬к°Җ лӮҳм§Җ м•Ҡмңјл©ҙ мӮ¬мҡ©н• мҲҳ м—Ҷкё° л•Ңл¬ём—җ мҶҢлӘЁн’Ҳм—җ к°Җк№қлӢӨ. лІ мқҙмҠӨ 2к°ңмҷҖ м „мһҗмһҘ비, м—°кІ°м„ л“ұмңјлЎң кө¬м„ұлҗң лІ мқҙмҠӨ м„ёнҠёлҠ” 32л§Ң мӣҗм„ м—җ кө¬мһ…н• мҲҳ мһҲлӢӨ.

"м•—мӢё! 1мӢӨм җ!" мқјл°ҳ м•јкө¬мҷҖлҠ” лӢ¬лҰ¬ мӢңк°ҒмһҘм• мқё м•јкө¬м—җм„ңлҠ” л°©м–ҙмңЁмқҙ лҶ’мқ„мҲҳлЎқ, к·ёлҹ¬лӢҲк№Ң мӢӨм җмқ„ л§Һмқҙ н•ҳлҠ” нҲ¬мҲҳк°Җ мўӢмқҖ нҲ¬мҲҳлӢӨ. нғҖмһҗмқҳ нғҖмқҙл°Қмқ„ ләҸкё° мң„н•ҙ м§Ғкө¬мҷҖ ліҖнҷ”кө¬лҘј м„һм–ҙ лҚҳм§Ҳ н•„мҡ”к°Җ м—Ҷкі мҠӨнҠёлқјмқҙнҒ¬мҷҖ ліјлҸ„ м—ҶлӢӨ. к·ём Җ мһҳ м№ мҲҳ мһҲлҸ„лЎқ лҚҳм§ҖлҠ” нҲ¬мҲҳк°Җ м—¬кё°м—җм„ лҘҳнҳ„진мқҙлӢӨ. нғҖмһҗк°Җ н—ӣмҠӨмңҷмқ„ н•ҳл©ҙ нҲ¬мҲҳлҠ” лҜём•Ҳн•ҙ진лӢӨ(4мҠӨнҠёлқјмқҙнҒ¬-3м•„мӣғм ң).

мҳЁ мӢ кІҪмқ„ м•јкө¬кіөмқҳ 비프мқҢм—җ 집мӨ‘н•ҙ мқјлӢЁ нғҖкІ©м—җ м„ұкіөн•ҳл©ҙ, м—ӯмӢң м „мһҗмқҢмқ„ лӮҙлҠ” 1лЈЁ лІ мқҙмҠӨлҘј н–Ҙн•ҙ нһҳк»Ҹ лӢ¬лҰ°лӢӨ. мҲҳ비мҲҳк°Җ мЈјмһҗлҘј н„°м№ҳн•ҙм„ң м•„мӣғмӢңнӮӨлҠ” л°©мӢқмқҙ м•„лӢҲлқј мЈјмһҗк°Җ лІ мқҙмҠӨм—җ лҸ„м°©н•ҳкё° м „м—җ мҶҢлҰ¬к°Җ лӮҳлҠ” кіөмқ„ мһЎм•„лӮё мҲҳ비мҲҳк°Җ мҶҗмқ„ лІҲм©Қ л“Өл©ҙ м•„мӣғмқҙлӢӨ.

м•јкө¬көҗмӢӨ лӢҙлӢ№мһҗмқё м •мһҗмқө м”ЁлҠ” "м•јкө¬лҠ” мӢңк°ҒмһҘм• мқёл“Өм—җкІҢ к°ҖмһҘ мқёкё°мһҲлҠ” мҠӨнҸ¬мё мӨ‘ н•ҳлӮҳлӢӨ. мӨ‘кі„лҘј л“Өмңјл©° мғқмғқн•ң нҳ„мһҘмқ„ лҠҗлҒјкё°лҸ„ н•ҳкі нқ¬лҜён•ҳкІҢлқјлҸ„ ліҙмқҙлҠ” кІҪмҡ°м—җлҠ” м§Ғм ‘ м•јкө¬мһҘм—җ к°Җм„ң мқ‘мӣҗмқ„ н•ҳкё°лҸ„ н•ңлӢӨ"л©° "мқҙмҡ©мһҗ 분л“Өмқҙ н–үліөн•ҙн•ҳмӢӨ л•Ңк°Җ м ңмқј ліҙлһҢмқҙ нҒ¬лӢӨ"кі н–ҲлӢӨ.

|

||

| в–І 'SILOAM'мқҙлқјкі м ҒнһҢ мң лӢҲнҸјмқҖ м§ҖлӮңн•ҙ кі м–‘мӣҗлҚ”мҠӨм—җм„ң кё°мҰқн•ҙмӨҖ кІғмңјлЎң мқҙлӮ мІҳмқҢ м°ём—¬н•ң к°•мқёмІ м”Ё(л§Ё мҷјмӘҪ)лҘј м ңмҷён•ҳкі лӘЁл‘җ мң лӢҲнҸјмқ„ м°©мҡ©н–ҲлӢӨ. | ||